| TOP |

| |

| 〜 1971.04.24 無料開放 〜 |

| 今は無き有料道路へ戻る | 37.東伊豆道路 << | >> 39.安房峠道路 | |

国道20号線、甲州街道は東京・日本橋から、山梨県甲府市を経て、

長野県塩尻市までを結んでいます。歴史は古く1602年、江戸時代に整備された五街道のうちの一つなのです。

そんな甲州道中のうち、もっとも難儀した場所が笹子峠越えです。

昔はトンネル切削技術が無く長大トンネルを作れなかったため、旧道は極限まで標高を稼ぎ240m短小トンネルで峠を越えるルートで、

道幅が狭く、また高速道路も無い時代なので、交通の動脈としては笹子峠越えはボトルネックとなっていました。

そこで、昭和33年当時としては最長級2953mの『新笹子トンネル』が開通し有料道路となりました。

トンネル内は数区画に分割されていて転回所や信号機が設けられていて当時としては最上級の防災設備を導入したものと思われます。

|

|

|

| 左上: 新笹子トンネルの大月市側入口 右上: トンネル手前の料金所跡 左: 大型の換気施設 (中央道の施設かな?) |

1967年当時の笹子峠周辺の地図ですが、当然中央高速は未開通、

付近を通過する国鉄中央線も峠に向かって上り勾配が続くため本線上に駅が作れず

(汽車の馬力が足りず、上り坂で止まると発進できなくなってしまうらしい。)スイッチバック式だったことが記されています。

平坦な場所まで線路を引き込む方式で入ったら最後、汽車をバックさせて出て行く面倒なことになります。

笹子トンネルというと、鉄道トンネルの歴史がすごく、当時最長だったトンネルの3倍近い長さで開通し、

その後30年は日本最長の座を守っていたほど当時としては画期的なトンネルで、

トンネル入り口には伊藤博文(内閣総理大臣)と山県有朋(内務大臣)による文字も刻まれているほどです。

| トンネル名 | 開通時期 | 延長 | 備考 |

| 国鉄笹子トンネル(現JR中央線) | 明治35年(1902年)貫通 | 4,656m | 当時は鉄道トンネル日本最長 東側 伊藤博文による額字『因地利』 西側 山県有朋による額字『代天工』 |

| 笹子トンネル(現山梨県道212号線) | 昭和13年(1938年)開通 | 240m | 文化庁特別有形文化財 |

| 新笹子トンネル(現国道20号線) | 昭和33年(1958年)開通 | 2,953m | 当時は道路トンネル長さ日本2位 |

| 笹子トンネル(JH中央高速) | 昭和50年(1975年)開通 | 4,784m |

|

|

|

| 笹子峠に通じる旧道は、ひっそりと した山中を抜ける1.5車線 | 笹子トンネル入口は洋風な作り。 当時としては珍しい。 | 有形文化財であることを示している。 |

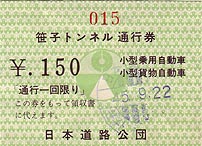

| 昭和45(1970)年9月22日の通行券 日本道路公団の印刷作り置き式の通行券です。 この時期の道路公団通行券は全てこの様式なので、コレクターには面白みが無いですね。 |

| 37.東伊豆道路 << | >> 39.安房峠道路 | Last updated 2005.07.07 | |